深度科普: 如何通俗理解爱因斯坦的狭义和广义相对论? 其实并不难

在这个宇宙的神秘面纱背后,相对论以一种势不可挡的姿态揭示了它的样貌,再次让我们意识到人类在宇宙面前的无知与渺小。

在探讨这个话题之前,先来对比一下量子力学与相对论的差异:

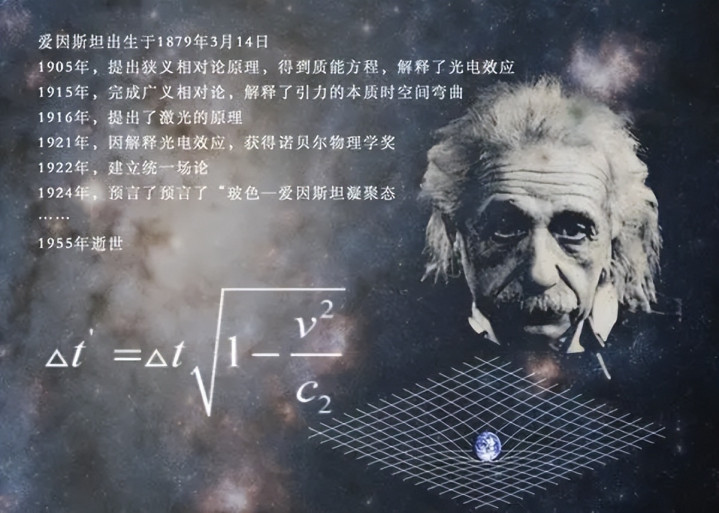

首先,量子力学是诸多科学家智慧的结晶,而相对论基本上是爱因斯坦一人独立完成的。

其次,量子力学如同涓涓细流汇成大海,从普朗克开始的点滴积累,而相对论却是突然降临,几乎是一蹴而就的。

第三,无论量子力学如何不可思议,它都是从实验现象出发,为了解释这些现象而形成的理论公式,而相对论则是由爱因斯坦提出的设想,之后才根据理论去寻找实验验证。

第四,量子力学为科学家们赢得了无数诺贝尔奖,但相对论自诞生以来却始终无缘获奖。

第五,量子力学已广泛应用于现实生活中,许多人可能并不知晓,误以为量子力学只是物理学者的学术游戏。实际上,现代科技的许多辉煌成就都得益于量子力学,而相对论主要只在校准计算中有所应用,并未直接促进生产技术的发展。

第六,量子力学主要应用于微观世界,如电子、质子等粒子,而相对论主要应用于宏观世界,如恒星、时间和空间等概念。

第七,量子力学所描绘的世界是片段化的、量子化的,与之相反,相对论所呈现的世界则是连续的。

你会不会也觉得这些巧妙的巧合太过分了,让人怀疑这是上天在跟人类开个大玩笑。相对论和量子力学就像是精心安排好的一场戏,彼此矛盾却又都令人震惊,不断折磨着一代又一代的物理学者!

物理学者天生就有「大一统思想」,渴望将宇宙中的所有规律总结为一个公式。为了融合这两个理论,人类付出了巨大的努力,而这一可歌可泣的故事,我们日后再慢慢讲述。

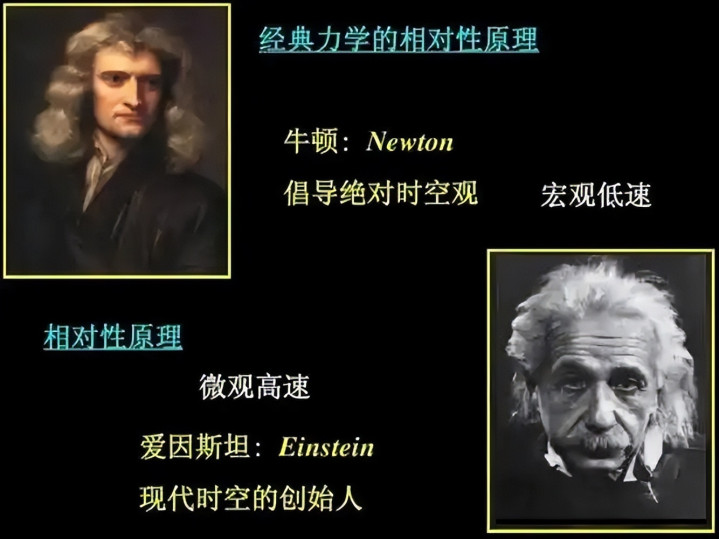

在经典物理学时代,同样有一个大统一的故事。经典物理在牛顿时代蓬勃发展后,逐渐走向统一。

在追求大统一的过程中,最耀眼的成就非「麦克斯韦方程组」莫属,它至少位列人类最伟大的公式前三名!

这个故事其实很简单:原本「电」与「磁」是两个独立的领域,但法拉第Q发现电磁感应之后,大家明白电和磁其实暗通款曲,只是缺少一个桥梁。正当众人焦虑无计可施之际,麦克斯韦大笔一挥,让电和磁成了一家人。

麦克斯韦方程组以极其优美的形式,完整地阐述了电和磁的相互转化规律,它堪称物理学界的瑰宝。作为瑰宝,自然会吸引各路人物,其中就包括我们的主角,爱因斯坦。

爱因斯坦对「光」有着特别的兴趣,而光是一种电磁波,由麦克斯韦方程来描述。于是,爱因斯坦沉迷于研究这组方程,仿佛杨过悟出了黯然销魂掌。经过深入研究,爱因斯坦提出了一个惊世假设:光速不变原理。

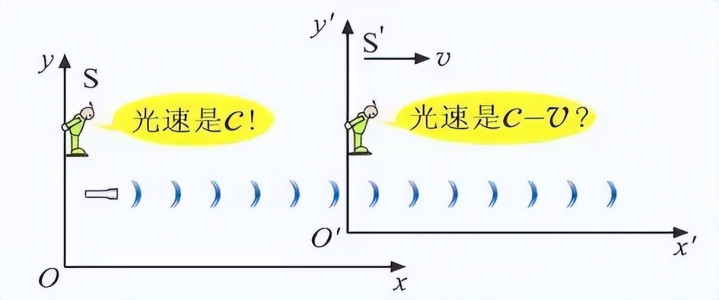

光速不变原理是什么意思呢?举个例子:你站在路边不动,我骑车速度为10,一辆车开过你速度为50。正常情况下,车对你的速度就是50,对我来说就是40。

如果场景中的车换成「一束光」,那么对你来说光速是30万,对我来说就是29万9990,对吧?但爱因斯坦表示,我们对「光」的了解太少了,无论我们的速度如何,光速始终是30万。

哪怕我速度为0,而你速度达到29万9999,同一束「光」经过我们,对你来说光速还是30万,对我来说也一样。

这束光到底是不是两束光?其实是同一束光,只不过在不同观察者看来,光速始终恒定。这就是相对论的基础假设:光速不变原理!

为何将「光速绝对不变」命名为「绝对论」,而非「相对论」?

「相对论」这一概念与「绝对时空观」相对。学术上说,所有惯性参照系中的物理定律数学形式相同,被称为「相对性原理」,这是相对论的第二个假设。可能你不太明白这句话的含义,别担心。

这个议题还带有些哲学的味道。

回到之前的场景,我骑车速度为10,你站在路边不动。假设整个宇宙只剩你我,那么到底谁在动?

在我看来,你和我都在动。为了明确谁在动,就称之为「我相对于你的速度是10」。这在高中物理中常见,现代人不难理解,但在当时「以太」学说的背景下,就不同了。

「以太」是什么?

这是亚里士多德这位学者提出的观点:空间由以太构成,只是我们看不见。静止和运动都是相对空间而言,也就是说「我相对于空间的速度是10」,而不是「我相对于你的速度是10」。这构成了牛顿时代的「绝对时空观」。

当时,这是一个主流观点。著名科学家迈克尔逊,诺贝尔物理学奖得主,这位科学巨擘一直在寻找以太,然而经过8年的努力,他亲手终结了以太理论。

“光速的恒定性”以及“相对性原理”,难道就这样?难道这就能改变整个世界?是的,就是这两点,大家注意了,理论物理学的大师爱因斯坦要开始飙车了!

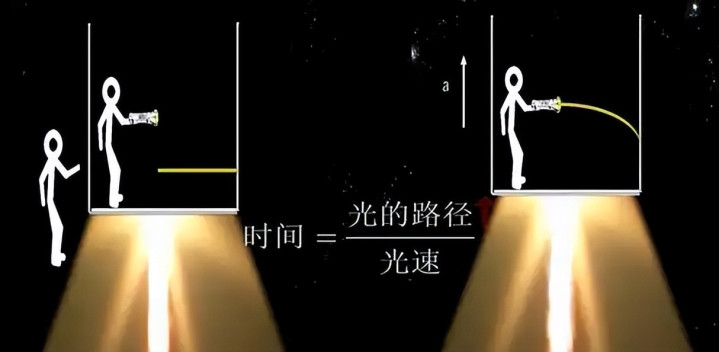

假设这位理论物理学的大师将车速提升至光速的一半,紧接着,车顶射出一道光,垂直投射到地面。对于车厢中的乘客而言,车辆是处于静止状态的,如同在无动于衷的车里投下一束光,那么结果显而易见,这束光就笔直地射向地面而已。因此,这束光走过的距离便是车箱的高度,耗时为:车箱高度/光速。

但对车外的观察者而言,情况就不那么简单了。这道光是在行进中的车厢内垂直下降的,而在此过程中,车厢持续移动,因此,光走过的实际上是一条斜线。

这就好比在车厢顶部发射一颗子弹至地面,在车厢内部的人看来,子弹是垂直下坠的,但从车厢外的人角度来看,子弹是斜线着地的,斜线移动的距离显然会超过直线移动的距离。

在传统物理学的范畴中,这一点并不成问题。因为子弹的速度是叠加上车辆的移动速度,所以子弹的实际速度有所增加,即便移动的距离更远,但最终所花费的时间是一致的。

然而,爱因斯坦却说,光速是固定不变的,无论车辆的移动速度如何变化,光速始终是那个恒定值,因此,问题变得复杂了,因为路径更长了,而光速又恒定不变,那么计算下来时间自然也要更长了!

对同一事件,车厢内的时间似乎要比车外的时间要长,这似乎难以解释吧。

爱因斯坦却说,这有什么不可以呢,光速是不变的,唯有让时间做出妥协了,是的,车厢内的时间膨胀了!

时间这种摸不着看不见的东西,爱因斯坦说怎样就是怎样。我们换个例子来考虑。

在车辆行驶过程中,如果在车厢的正中心闪光,就像点亮一个电灯泡,对于车厢内的人而言,车辆是静止的,那么光线应当是同时照亮前面和后面的壁面。但对于车外的观察者来说,车辆在移动,而光速保持不变,所以光应该先照亮后壁,然后再照亮前壁。这不再仅仅是时间膨胀与否的问题了。

如果在前后壁分别安装接收器,那么这两个接收器是同时接收到信号,还是有先后之分呢?

爱因斯坦会说,你们根本不知道什么叫“同时”。如何判断在两个不同位置发生的两件事是否同时发生呢?当这两件事发生时,各自发射一个闪光信号,如果这两个闪光信号同时到达两地的中间位置,那么我们就认为这两件事是同时发生的,否则就是不同时。因此,车厢内的人认为是同时的,而车厢外的人则认为不是同时的,“同时”这个概念也是相对而言的。

各位是否明白?在这一切中,“光”得到了爱因斯坦的偏爱,时间也要跟随光的步伐。

再举一个例子,假设太阳突然消失,那么8分钟后,地球会得知这一消息。那么地球人是否有可能在太阳消失的一瞬间就得知这一消息呢?爱因斯坦会说,这是不可能的。即使太阳消失,地球仍然可以感受到阳光,感受到太阳的引力,无论采取何种方式,在8分钟内是不可能得知太阳消失的消息的。

即便是从太阳上打电话给地球,无线电信号也需要8分钟才能抵达地球。那么,对于地球人来说,太阳是8分钟前消失的还是现在消失的?

好的,我承认我已经有些混乱了,那我们就继续把这个问题搅得更乱一些。车厢内的人要怎么测量车厢的长度呢?

这很简单,直接用一把尺子量就可以了。但对于车厢外的观察者来说就不太容易了,因为车厢是在移动的,而你手中的尺子是静止的。

你必须在同一时间记录下车头和车尾的尺子读数。如果按照爱因斯坦定义的“同时”来操作,那么你测量的结果会发现,移动中的车厢比静止的车厢要短一些,这个结论似乎有些牵强?

爱因斯坦却说,在“光”面前,连时间都可以妥协,长度又算得了什么呢!沿运动方向的物体长度会收缩,这被称为“长度收缩效应”,或者简称“尺缩效应”。好了,既然质量也与时间和速度相关,那么质量自然也无法保持原状了。

是的,因为时间与速度相关,速度又与动能相关,动能又与质量相关,由此推导下来,质量也就不再是原来的质量了。爱因斯坦说:质量会随着速度的增加而增加,再结合动量和动能公式,我们就得到了著名的质能方程:E=MC 的平方。

尽管爱因斯坦把时间、长度和质量搅得乱七八糟,但归根结底,这不过是运动参照系和静止参照系之间的公式转换。擅长数学的同学可能已经开始炫耀了,时间膨胀、长度缩短、质量增加,这些都可以通过“洛伦兹变换”来推导。

去研究这些公式,你就会明白为什么爱因斯坦不喜欢超光速了,因为根据这些公式,一旦物体达到光速,时间会变得无限慢,长度会变得无限小,质量会变得无限大,这种荒谬程度连爱因斯坦自己都无法接受了。

我们注意到,之前所述的所有假设都是在匀速和静止的条件下讨论的,这种场景仅适用于理想状态,应用范围相对狭窄,因此被称为“狭义相对论”。

而在现实生活中,往往还需要在系统中加入引力或加速度等因素,适用范围更广泛,这就是所谓的“广义相对论”。

广义相对论不仅概念独特,其数学模型亦是错综复杂,爱因斯坦不得不向数学高手格罗斯曼求助,共同撰写了《广义相对论纲要和引力论》。这篇划时代的论文,对于非数学和物理专业的学生来说,可能需要绕道而行,以防引起不适。

英籍科学巨擘爱丁顿,不仅是爱因斯坦的忠实粉丝,也是首位将广义相对论介绍至英语世界的学者。

有一次,某人对爱丁顿发问:「尊敬的教授,世间唯有三名学者能理解相对论,此言当真?」爱丁顿沉思片刻,答曰:「您所言或许不假,但我好奇,这第三位学者究竟为谁?」

这则轶事最终演绎成如今广为人知的流言:全球唯有三人通晓相对论。这当然过于夸张,但不可否认,广义相对论的复杂程度的确超过了量子力学。

玻尔曾言,量子力学初学不会,倒过来说,多学几次尚有领悟之机。至于广义相对论,对普通人而言,唯有硬着头皮尝试,能一知半解便是幸事。

以下是对广义相对论的简化解释:

假设一位司机猛踩油门,车辆加速行驶。一束光从车内顶棚射向地面,光速恒定,而车辆加速度增加,仿佛水流向下,车辆在加速,水流便会呈现弯曲,那么光的传播路径亦是弯曲的。

爱因斯坦认为,光速恒定不变,那么只能归咎于空间弯曲!这似乎有些牵强,难道不是自己在扭曲吗?爱因斯坦坚持,空间本身在弯曲。

爱因斯坦进一步解释,「引力」与「加速度」效果等同,引力也会导致空间发生弯曲。试想,若引力足够强大,空间弯曲至极,像折叠纸张般将远处两点弯曲重合,会发生何种奇景?

没错,虫洞的概念由此诞生!若能撕裂空间,开一虫洞,即可从一点瞬移至另一点,实现梦幻般的空间跳跃。

至此,你或许仍觉得这全是无稽之谈,斥责爱因斯坦不过是招摇撞骗的江湖术士。

相对论就像被埋藏于物理学殿堂的炸药,只待一点火花。然而,不久之后,无数火花纷至沓来,将传统物理学的宏伟大厦炸得粉碎。

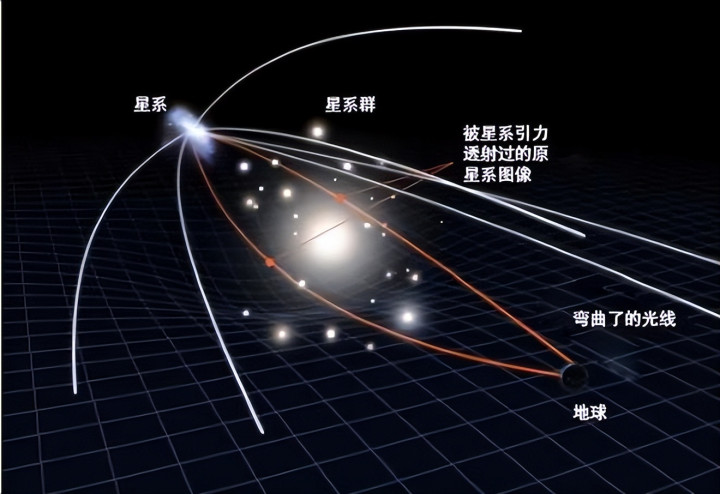

1911年,爱因斯坦发表了《引力对光传播的影响》,指出太阳的引力和质量会造成周边空间弯曲,导致光线在经过太阳附近时发生偏折,该现象可在日全食时观测到。

爱丁顿成功说服英国政府资助了这项看似荒诞的实验。实验结果显示,恒星的位置确实发生了微小偏移,与相对论的计算不谋而合。爱丁顿感慨万分,称这个微小的偏移彻底改变了世界。

爱因斯坦因此一夜成名,卓别林的一句妙语准确地描绘了当时的场景:「人们为我喝彩,是因为他们理解我的艺术,而人们为爱因斯坦欢呼,是因为他们不懂他的科学。」

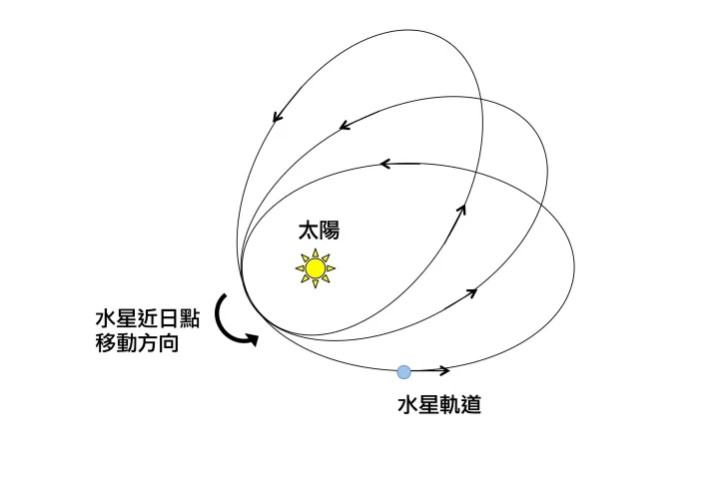

困扰天文学界的水星近日点进动问题也因相对论得到了完美解答。水星在近日点时会出现一些额外的进动(普通人或许可以理解为,水星靠近太阳时,会发生某种奇异的摇摆),每百年多出的43角秒进动无法用传统理论解释。

爱因斯坦通过计算得出,太阳对空间的弯曲效应正好是每百年43角秒,与观测数据完全吻合。这意味着,额外的进动是由空间弯曲所引起。后续对金星的观测数据也与相对论的预测相符。

为验证引力和速度对时间流逝的影响,科学家们将原子钟送入外太空,由引力导致的时间差异也与相对论的预测分毫不差。

所有实验均证明,相对论绝非空想,而是建立在科学依据之上的理论。

相对论以不可逆转的姿态揭开了宇宙的神秘面纱,再次提醒人类自身的局限与渺小。

不得不再次对爱因斯坦致以敬意!在当时,人们还沉浸在量子力学带来的震撼之中:物质具有波动性、粒子位置充满不确定性,而相对论对空间的描绘却是连续的、可精确计算的、与量子力学截然不同,这无异于逆天而行。

谁也未曾预料到,天公作美,竟同时为人类送上两份风格迥异的礼物!更难能可贵的是,爱因斯坦不仅是量子力学的奠基者之一,还是相对论的创始人,这种「左右互搏」的才情,虽不敢说「后无来者」,至少是「前无古人」。

因此,在物理学的历史长河中,爱因斯坦仅次于开天辟地的牛顿,位居第二。

尽管如此,相对论的实际应用屈指可数,通常仅用于校准各类观测数据和实验设备,例如GPS定位修正、高能粒子质量与寿命的变化,或预测引力波的存在等。

回顾广义相对论的起源,爱因斯坦在证明光速不变的过程中,让无数物理学家陷入疯狂。

相对论与量子力学将科学的主干分裂为两个截然不同的方向,但科学家们坚信,万物的本质终将融为一体。过去一个世纪里,人们梦寐以求的就是统一这两大理论,然而至今无人能及。

尽管前路艰险,科学家们依然孜孜不倦地追求着统一的大目标。近年来,热门的「超弦理论」和大型对撞机实验,正是人类在追求统一理论道路上新的尝试。